本の紹介、今週3冊目。先に紹介した『さっぽろ野鳥観察手帖』(亜璃西社)に続き、これも河井大輔さんが著した美しき森の案内本。

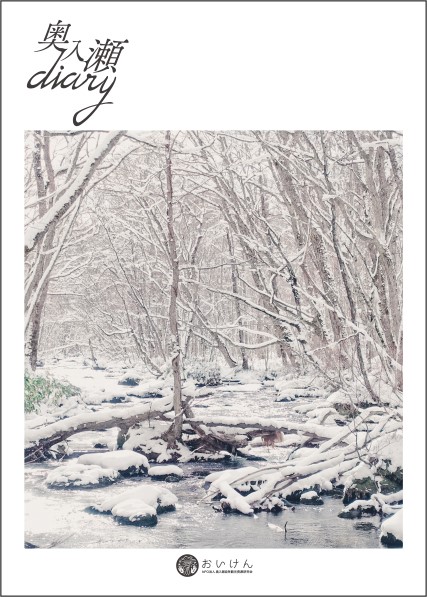

『奥入瀬diary』河井大輔・写真と文/奥入瀬自然観光資源研究会・発行

さて、読後の感想を書くにあたり、どのように書こうか……と考えました。いろいろ考えた末、友人であり、ぼくが勝手に同志だと思っている著者・河井さんへの私的な書簡letterの体で書こうと思いたちました。正直、第3者が読むには随分くどいテイストのLetterです😅。

・・・・・・・・・・・

河井さん。御著を読んで、ぼくは「ニンゲンのかなしみ」を思いましたよ。(こういう大げさなことを突如言い出すから、河井さんに「お前は牧師だ!」とわらいながらあだ名されるんですよね。解ってます。笑)

ぼくは思いました。ニンゲンは何ゆえに、何かを〈あらわそう・しるそう・のこそう〉とするのでしょう。言葉で、図像(写真)で。

言葉においては、語彙を尽くし、修辞をこらし、リズムや響きや長さや硬さに注意を払い、精緻さと素朴さ、形而下と形而上、そしてこの本であればサイエンティフィックとポエジックのあわいで“足の置き処”をじつに丁寧に丁寧に探りながら。

また写真においては、光を選び、アングルを選び、タイミングを選び、要と不要、適と不適とを無情にも峻別取捨し、撮影機械の調整に心を砕き、また、自分に与えられたそう多くはないはずの時間とエネルギーを刻々費やしながら。

そうまでして、なぜ〈あらわす〉のか。〈あらわそう〉とするのか。その素朴な疑問が、ぼくには同時に「かなしみ」です。

特に、この本に記された芳醇な言葉の数々に触れ、この本に現されたあまりにも美しい奥入瀬の森の図像(写真)のパノラマの前に立てば、その思いはなおさらです。

(たとえば、p79をめくらせてのp80の“知覚の展き”は、個人的にヤバイです……)

河井さん。ぼくら(僭越ながら勝手に「ぼくら」と括らせてください)はどこかでわかっちゃっていますよね。言葉による叙述、写真による描写は、自分が目の当たりにした状況を、目の当たりにした以上の佳き形容で〈あらわす〉ことができると。

ただ、それと全く表裏一体のこととして、さらに痛切にわかっちゃってもいる。

「我々が確かに佳き形容で〈あらわせた〉はずのそれは、しかし、どこまでいっても、目の当たりにしたものたちの〈あらわれ〉そのものの佳さを決して越えられない」。

〈あらわそう〉となど露も意図しないはずの森のいきものたちや風景に〈ただあらわれてしまっているもの〉の、その濃さ・厚さ・広さ・高さ・深さ・細やかさに、ぼくらはとことん、かなわない。

で、そうとわかってんのにぼくらは〈あらわす〉ことをやめられない。いや、わかってるからこそ「やめない」。たかが小さなキノコやコケを相手にして、大真面目に。これって、本能的に「やめてなるものか!」って情動がどこかにプログラミングされちゃってんですかね。そうならば、ほんと、ニンゲンって–––––。

河井さん。この、世にも稀有な美しい本を著し終えたところで、どうせまた奥入瀬の森へ行くんでしょ。歩き回るんでしょ。

でも、汲み尽くせやしないよ。笑 いや、こんなこと言うと「お前のようなへなちょこが何をエラそうに!」って本気で怒られますね。すんません。許して。笑

でも、“だから”行くんですよね。そうして、その到底汲み尽くせやしない美しき日々を、また記し、また残すんですよね。

ぼくは、この本『奥入瀬diary』が、そうした〈かなしいニンゲン〉もしくは〈かなしみを知るニンゲン〉をじわじわと増殖させ、いつしか地球上の隅々に繁茂させるてくれることを、心密かに祈り願っております。Amen。